अहिंसा के विकास क्रम तथा विश्व की बहुमुखी परिस्थितियों में अहिंसक क्रांति और उसकी प्रक्रिया को समझने समझाने का प्रयास विश्व के अनेक विचारकों ने किया है. सदियों के काल-प्रवाह में अहिंसा विषयक यह चिंतन कहां तक पहुंचा है और समाजों तथा राष्ट्रों को कितनी गति दी है, इसका बेहद सरस व ज्ञानवर्धक वर्णन दादा धर्माधिकारी ने अपने मौलिक और वजनदार शब्दों में सर्व सेवा संघ द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘अहिंसक क्रांति की प्रक्रिया’ में किया है. यह पुस्तक अब अहिंसक क्रांति का सन्दर्भ ग्रन्थ बन गयी है.

अहिंसक क्रान्ति की प्रक्रिया

हमारे सामने सबसे पहला सवाल यह है कि हम समाज परिवर्तन चाहते क्यों हैं?

पहली बात तो यह है कि मनुष्य को जो प्राप्त है, उससे वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। बहुत दिनों तक अगर वह रेशमी कपड़ा पहनता रहे, तो सोचता है कि अब कुछ दिन सूती कपड़ा पहनें, तो अच्छा है। मैदान में रहने वाले हवाखोरी और स्थान परिवर्तन के लिए पहाड़ पर चले जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि यहाँ सृष्टि-देवी का सौंदर्य अनुपम है, कितना रम्य स्थान है! लेकिन पहाड़ का आदमी कहता है कि मैदान देखा नहीं, वह बहुत ही खूबसूरत होगा। मनुष्य का स्वभाव-धर्म है कि वह परिवर्तन चाहता है, वस्तु-स्थिति से संतुष्ट नहीं रहता। यह असन्तुष्टि निरन्तर-सी है। अगर प्रगति जैसी कोई चीज है, तो उसका बीज इसी में है। यह असंतोष मनुष्य की प्रगति का जनक है।

जड़ता या परिपूर्णता

अब सोचिये कि ऐसी कौन-सी अवस्था है, जिसमें यह असंतोष न हो। दो जवाब हैं, या तो जड़ता होगी या परिपूर्णता। ‘स वै मुक्तोऽथवा पशु:’ – ‘या तो वह मुक्त होगा या पशु।’

इसके विपरीत, परिवर्तन से मनुष्य घबराता भी है। कृष्णमूर्ति ने कहा था कि “मनुष्य को सोचने में खतरा मालूम होता है, संकट मालूम होता है। डर लगता है कि कहीं अपनी स्थिति से हम खिसक न जायें। मनुष्य अपनी स्थिति से खिसकना नहीं चाहता, इसलिए वह परिस्थितियों के साथ और अपने-आपसे समझौता कर लेता है। वह नुकसान में भी अपना फायदा देख लेता है। हानि में भी लाभ देख लेता है और दुःख में भी सुख मान लेता है। लेकिन यह समझौता मानसिक आलस्य का लक्षण है। मनुष्य विचलित नहीं होना चाहता। किसी तरह समय काटना चाहता है।”

इसके लिए कृष्णमूर्ति ने ‘स्लिदरिंग’ शब्द का प्रयोग किया था। अर्थात् जैसे बच्चे पटिया पर से खिसकते और उछलते हैं, वैसे ही मनुष्य किसी तरह खिसक-उछलकर पार हो जाना चाहता है। वह समस्या को समझना नहीं चाहता। यही आत्मतुष्टि मनुष्य को जड़ बना देती है। मनुष्य पशु प्रकृति के अधीन है। इसलिए उसमें अपने जीवन के परिवर्तन की विशेष आकांक्षा नहीं है।

अब, सिद्धावस्था में परिणत ज्ञानी की क्या स्थिति होती होगी, इसका पता मुझे नहीं। कल्पना और अनुमान भी एक हद से आगे नहीं जा सकता। हाँ, पशु की अवस्था का अनुभव है। किसी तरह हम वक्त काटना चाहते हैं। जिंदगी में आकर फँस गये हैं, इसको किसी तरह काट लेना है। ऐसा सन्तोष कर लेते हैं। लेकिन इस तरह का संतोष ठीक नहीं है। इससे मनुष्य का विकास नहीं होता।

इसी प्रकार निरन्तर असंतोष भी एक ऐसी वस्तु है, जो जीवन में व्यग्रता पैदा करती है। उससे प्राप्त वस्तु के साथ उसका जीवन एकरस नहीं हो पाता। वह मनुष्य को आनन्द से वंचित कर देती है, व्यग्र रखती है। इसलिए यह नित्य-व्यग्रता भी नहीं होनी चाहिए।

अहिंसक या अनासक्त चित्त

सारांश, नित्य व्यग्रता भी न हो और स्वयं-संतुष्टि भी न हो, इस प्रकार का एक तटस्थ चित्त होना चाहिए, जिसे गांधी ने ‘अनासक्त चित्त’ कहा है। जो चित्त व्यग्र होगा, उसमें विकार पैदा होगा। व्यग्र चित्त में संतुलन नहीं रहता। जरा गहराई से सोचें, तो दीख पड़ेगा कि सन्तुलन रखने या साधने की चीज नहीं, वह तो अपने-आप आता है। जहाँ संतुलन साधना पड़ता है, वहाँ संतुलन रखने में ही मनुष्य की सारी शक्ति समाप्त हो जाती है।

एक आदमी तार पर चल रहा है, हाथ में छाता लिये हुए है और संतुलन रख रहा है। उससे पूछिये, “क्या कर रहे हो?” तो वह कहेगा : “तार पर चल रहा हूँ।” आप पूछेंगे कि “क्यों चल रहे हो?” तो वह कहेगा : “चल रहा हूँ, इसलिए चल रहा हूँ।” “किधर चलने का लक्ष्य है? क्या इलाहाबाद जा रहे हो?” तो वह कहेगा : “कोई लक्ष्य नहीं, चलना ही है तार पर।” लेकिन क्या वह यह कहेगा कि “मैं सन्तुलन साध रहा हूँ ?”

सन्तुलन रखने की चीज नहीं। वह अपने-आप आता है। तटस्थता जितनी होगी, उतना ही सन्तुलन होगा। आप सन्तुलन साधने की कोशिश करेंगे, तो जिन दो चीजों में उसे साधने की कोशिश रहेगी, वे नित्य सामने रहेंगी। जहाँ तटस्थता होगी, वहाँ व्यग्रता न होगी। नित्य असंतोष हो, तो व्यग्रता आती है। सन्तुलन के लिए जहाँ कोशिश करेंगे, वहाँ उसी के पीछे दौड़ेंगे। इस तरह सन्तुलन का अभ्यास नहीं हो सकता।

हमें समन्वय चाहिए, रेजिमेंटेशन यानी टकसाली जीवन नहीं। समन्वय का मतलब है, सबकी बात समझने की तैयारी। हमारा चित्त ऐसा मुक्त हो कि वह सबकी बात समझने के लिए तैयार रहे। किसी की बात को दबाये नहीं। इसे हम उन्मुक्त, या ‘खुला’ चित्त कहते हैं। इसमें से समन्वय अपने-आप आता है। यह बहुत महत्त्व की चीज है। जो समझने के लिए तैयार नहीं होगा, उसे समझाने का भी अधिकार नहीं। आप अपनी बात समझाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? दूसरे की बात समझने की तत्परता होती है, तभी समझाने का अधिकार आता है; दूसरे को समझाने के लिए तभी दावा कर सकते हैं। जिसे आप ‘अहिंसक क्रान्ति’ कहते हैं, वह समझने और समझाने की क्रान्ति है। हम पहले समझेंगे और बाद में समझायेंगे।

विनयशीलता या तटस्थता

हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा मुख्य साधन समझना और समझाना है। जब हम समझाने के लिए उपवास आदि अवांतर उपायों से काम लेते हैं, तब हमें यह समझ लेना चाहिए कि दूसरा आदमी भी हमें समझाने के लिए इन उपायों से काम ले सकता है। आप कहते हैं कि “मैंने हजार बार समझाया, लेकिन इसकी समझ में ही नहीं आता, इसलिए अब समझाना बुझाना छोड़कर, अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे किसी ऐसे उपाय से काम लूंगा, जिससे किसी तरह की हानि न हो।” लेकिन इससे पहले हमें सोचना चाहिए कि यदि समझाने के लिए इस उपाय से काम लेता हूँ, तो समझने के लिए इससे काम क्यों नहीं लेता ? हम अपनी बात दूसरे के गले उतारना चाहते हैं। उसे समझाने के लिए इन अवांतर उपायों से काम लेते हैं। कहते जरूर है कि मैं अपनी आत्मशक्ति बढ़ा रहा हूँ। लेकिन किसलिए? समझाने के लिए। किन्तु अहिंसा में अगर इन अवांतर साधनों का प्रयोग हो भी, तो वह अपनी समझने की शक्ति बढ़ाने के लिए होना चाहिए। हमें यह बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि समझने की शक्ति जितनी बढ़ती है, समझाने का अधिकार भी उतना ही प्राप्त होता है।

‘अधिकार’ शब्द संस्कृत का है। उसका मतलब है पात्रता। हिन्दी में अधिकार का मतलब ‘स्वामित्व’ कहाँ से आया, पता नहीं। हममें समझाने की क्षमता उस अनुपात में प्राप्त होती है, जिस मात्रा में हमने समझने की योग्यता प्राप्त की हो। आज क्या हो रहा है? हम समझाने की अधिक कोशिश करते हैं, समझने की कम। इसलिए हमारे दर्शन में भी अहिंसा नहीं आ पाती।

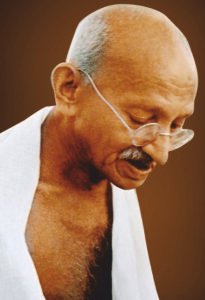

आज ‘अहिंसा’ शब्द ऐसा हो गया है कि उसके साथ बहुत-सी बातें मिल गयी हैं। उसका नाम लेते ही कई चीजें मन में खड़ी हो जाती है। बुद्ध, महावीर, गांधी, शाकाहार, सत्याग्रह, अनशन आदि के सपने आ जाते हैं। इसलिए उस शब्द को अलग रख लें और ‘विनयशीलता’ या ‘तटस्थता’ शब्द ले लें। समाज परिवर्तन में ऐसे उपायों से काम लेना चाहिए कि जिनमें समझाने की कोशिश कम और समझने की कोशिश ज्यादा हो।

मानव अपवाद भी है, विभूति भी

हर एक चाहता है कि दुनिया और इन्सान मेरे दिमाग के मुताबिक बने। अगर आपका तनय ऐसा इन्सान नहीं बन सकता, तो शिष्य बन सकता है। अगर मेरा तनुज मेरे मन के मुताबिक नहीं बन सकता, तो कम-से-कम मेरा आत्मज, मानस पुत्र, मेरे मन के अनुसार, मेरे ढाँचे का बने। अहिंसक क्रान्ति में इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम पहले से न सोच लें कि दूसरा आदमी हमारे ढाँचे में ढले। हर व्यक्ति अपने में अपवाद भी है और अपने में विभूति भी। यह नहीं होना चाहिए कि हम उसे अपने ढाँचे में ढालें।

हमारे एक मित्र हैं। पहले वे असेम्बली में थे। वैसे तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन हैं बड़े होशियार। उन्होंने एक बार कहा: ‘आजकल आप किस दुनिया में रहते हैं ?’ मैंने कहा: “मैं उसी दुनिया में रहता हूँ, जिसमें आप रहते हैं।” उन्होंने कहा: ‘क्या आप जानते हैं कि अब तो हम मनुष्य को भी विज्ञान से बनायेंगे। आँख की जगह आँख, नाक की जगह नाक, हृदय की जगह हृदय, मस्तिष्क की जगह मस्तिष्क – यह तो होता ही था; लेकिन अब तो मनुष्य ही बनायेंगे। अब आप क्या कहेंगे?” हमने कहा: “अगर हमें दुबारा बनाना हो, तो आप न बनाइये। जिस भगवान ने हमें बनाया, उससे भी हमें शिकायत है। उसने हमें यह शरीर दिया। भीमकाय क्यों नहीं किया? मदन जैसा रूप क्यों नहीं दिया? गंधर्व की आवाज क्यों नहीं दी? वह तो सर्वशक्तिमान था। उसने हमें इतना भद्दा बनाया, तो क्या पता कि तुम कैसा बनाओगे? जितनी तुम्हारी अक्ल होगी, उतनी ही बना पाओगे न?”

विज्ञानवादी जैसे स्थूल भूमिका से मनुष्य और सृष्टि का निर्माण करना चाहता है, वैसे ही हम अध्यात्म से भी करना चाहेंगे, तो अनर्थ ही होगा। यह ‘रेजिमेंटेशन’ टकसाली ढंग है।

वशीकरण के गलत प्रकार

आगे जो दुनिया होगी, उसमें मनुष्य को मनुष्य नहीं बनायेगा। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य अपने को भी नहीं बनायेगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बनायेगा, यह गलत चीज है। वैसे आज तो सभी एक-दूसरे को ‘बनाते’ ही हैं ! एक ‘डिप्लोमेट’ दूसरे ‘डिप्लोमेट’ को बनाता है। ‘डिप्लोमेसी’ का तो अर्थ ही यही है कि मैं आपको बनाऊँ और आप मुझे। लेकिन जिस तरह की प्रक्रिया का प्रयोग हम करना चाहते हैं, उसमें यह चीज नहीं आ सकती। आप कहेंगे कि इसमें कोई हिंसा तो है नहीं, किसी को डराया धमकाया नहीं, जबरदस्ती भी नहीं की। लेकिन किसी आदमी के भोलेपन, उसकी विश्वासपरकता से अगर हम लाभ उठा लेते हैं, तो वह धोखा है। इस तरह शारीरिक और मानसिक स्तर पर किसी को बनाना हमारी प्रक्रिया में आ ही नहीं सकता।

इसी प्रकार आध्यात्मिक स्तर पर भी मनुष्य मनुष्य को न बनाये। इस स्तर पर बनाने का एक प्रकार है-मैस्मरिज्म, सम्मोहन। किसी भी बड़े स्टेशन पर जाकर देखेंगे, तो डेल कार्नेगी की किताबें बिकती हैं। ‘हाऊ टु इन्फ्ल्यूएन्स पीपुल?’ किसी की शादी करनी हो, तो लड़का या लड़की का वशीकरण कैसे करें? ये सब वशीकरण के उपाय हैं. सारा का सारा अथर्ववेद मन्त्र विद्या है. जारण, मारण, उच्चाटन, वशीकरण के ताबीज मिलते हैं। बीस-पचीस रुपये भेज दिये, तो वशीकरण का एक ताबीज आ जायेगा।

ये सारे अमानुषता और पुरुषार्थहीनता के प्रकार हैं। इनमें नम्रता भी नहीं है। मर्दानगी और इन्सानियत भी नहीं। मर्दानगी इसलिए नहीं कि हम दूसरों को मूर्छित कर देना चाहते हैं, सुला देना चाहते हैं, परास्त कर देना चाहते हैं। यह पौरुष नहीं है। वीरता दूसरे की वीरता खंडित करने में नहीं है। एक दीपक दूसरे दीपक को बुझा नहीं सकता। एक दीया दूसरे दीये को बुझाता हो तो उसमें चिराग की तासीर, चिराग का लक्षण ही नहीं है। वीरता से वीरता पैदा होनी चाहिए। वीरता से अगर भीरुता पैदा होती है, तो वीरता ने अपना गुण छोड़ दिया, अपनी असलियत छोड़ दी। इसीलिए वीरता ऐसी न हो, जो भय पैदा करे। दूसरों के चित्त को अपने कब्जे में कर लेने वाली जितनी युक्तियाँ हैं, उसमें न मर्दानगी है, न इन्सानियत; न पुरुषार्थ है, न मानवता।

अनाग्रह का मार्ग

हम इसका प्रयोग करना नहीं चाहते, भले ही हमें सफलता न मिले। सफलता हमें व्यग्र कर देगी। व्यग्रता एकाग्रता के विरुद्ध है। फिर हमारा ध्यान समझाने की तरफ नहीं रहेगा, सफलता की तरफ ही रहेगा। जहाँ सफलता की तरफ ध्यान गया, वहाँ समझाने की तरफ से ध्यान हट जायगा। सफलता का विचार मनुष्य के मन में अधीरता पैदा कर देता है, फिर चित्त एकाग्र नहीं रहता और जहाँ एकाग्रता नहीं, वहाँ नम्रता, विनयशीलता हो नहीं सकती, समाज परिवर्तन भी नहीं हो सकता। अगर इन रास्तों को छोड़कर दूसरे रास्ते से जाना है, तो उस रास्ते को जो जानने वाले हैं, उनके साथ ही जाना होगा। अलग रहने का आग्रह नहीं रखना चाहिए। जिस रास्ते को हमने सही समझा, अपने में उस रास्ते से जाने की ताकत न पैदा हो, दूसरा रास्ता बनाना जरूरी हो, तो पहले से ही दूसरे पर ‘डबल मार्च’ करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ ही जाना चाहिए। ‘अनाग्रह’ की बात यहाँ आती है।

‘आग्रह नहीं रखेंगे’, इसका मतलब क्या है? इसका इतना ही मतलब है कि आग्रह अपना होता है। किसी तत्त्व का नहीं। विनोबा वेद से एक शब्द देते हैं—’मम सत्यं।’ यह असत्य का दूसरा लक्षण है। जब सत्य ‘मेरा’ बन जाता है, तब उसका नाम असत्य हो जाता है। तटस्थता तब आती है, जब अपने संस्कारों को अलग रखा जाता है। अपनी बात को लेकर दूसरे की बात नहीं समझी जा सकती। आग्रह हमेशा अहंकार के साथ जुड़ा होता है। जितनी अहंता होगी, उतना आग्रह होगा। मानव समाज आज कैसी बौद्धिक और मानसिक अवस्था में पहुँच गया है ? विज्ञान के कारण जीवन जितना सम्मिश्र हो गया है और मनुष्य का मन जिस स्तर पर पहुँच गया है, वहाँ इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं कि या तो ‘रेजिमेंटेशन’ होगा या अनाग्रह। हर क्षण अपने में अनन्त है। अनन्त कोई काल नहीं हो सकता। ऐसा होगा, तो उसकी अवधि बंध जायगी। क्षितिज को मर्यादित कर दें, तो वह चौहद्दी हो जायगी। क्षितिज कहाँ है? यहाँ से क्षितिज यहीं दिखाई दे रहा है, तो वह यहीं है। हर क्षण अपने में अनंत है। इमर्सन का एक वाक्य है : ‘इटरनिटी इन्स्ट्रक्ट्स दी अवर, एण्ड दी अवर इन्स्ट्रक्ट्स इंटरनिटी’ (क्षण में अनंत का संकेत है, और अनंत में क्षण का)। तो यह चीज बाँधने की नहीं, समझने की है।

एक आदमी ने कह दिया कि “आपका पत्र आया, बड़ा आनन्द हुआ।” पूछा: “क्या वैसा ही आनन्द हुआ, जैसा परीक्षा में पास होने पर हुआ था?” उसने कहा : “उस वक्त भी आनन्द हुआ था और अब भी हुआ है। कैसा आनन्द हुआ, यह पूछो मत, समझ लो।” कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो पकड़ लेनी चाहिए। अनाग्रह का मतलब अपने विचार में जितना अहंकार है, उसे कम करते जायेंगे। अपने अहंकार में सफलता की यह आकांक्षा आती है कि यह काम मेरे हाथों होना चाहिए। कहते हैं, बेटे की शादी मेरे हाथों होनी चाहिए। उसके पीछे पड़े हैं कि “शादी कर लो, शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा।” तो क्या फिर शादी नहीं होगी ? लेकिन कहता है, “तब तो मैं नहीं रहूँगा।” तो पूछा कि “फिर तुम्हीं शादी क्यों नहीं करते ?” आप लोग इस पर हँसते हैं, क्योंकि ये बेवकूफी की बातें हैं! क्रान्तिकारी भी इतनी बेवकूफी की बातें करता है! कहता है, “दुनिया मेरे हाथों बदलनी चाहिए।” भाई, तेरे हाथों ही क्यों? सफलता का आग्रह जितना कम होता है, अनासक्ति के कारण काम में उतनी ही उत्कटता आती है। हृदय काम के साथ एकरूप होता है। उसमें एकाग्रता आती है, व्यग्रता कम होती जाती है।

भौतिक स्तर

तो, शारीरिक और भौतिक स्तर पर मनुष्य को बनाने की आकांक्षा न रखें। सब मिलकर हर मनुष्य के स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए परिस्थिति पैदा करें। लेकिन एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को गढ़ने की आशा करे, यह गलत चीज है। इसका संबंध औषधि, उपचार, शल्य क्रिया इन सबसे नहीं है। इसका संबंध विज्ञान से है। लोग कहते हैं कि विज्ञान मनुष्य को बनायेगा, तो हम कहते हैं कि यह चीज गलत है। दूसरे एक अर्थ में भी गलत है। समझ लीजिये, मुझे हृदय की धड़कन हो गयी। हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा है। बीच-बीच में रुकता है। एक डॉक्टर कहता है कि “एक दूसरा मनुष्य आज अभी-अभी भरा है, उसका हृदय हम आपके शरीर में लगा देते हैं।” लगा दीजिये। दूसरी दफा मेरा दिमाग खराब होने लगता है। डॉक्टर कहता है, “दूसरा दिमाग लगा देता हूं। लीडर के संपादक सीवाई चिन्तामणि के बेटे की खोपड़ी चाँदी की लगा दी गयी। इसी तरह आज मानव में दूसरा दिल-दिमाग भी लगा दिया जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि दिल ही लगाना चाहते हैं, तो फिर राणा प्रताप का लगा दें और दिमाग ही लगाना चाहते हैं, तो आइन्स्टाइन का लगा दें। यह अगर हो सकता है, तो ऐसा करने वाले पहले अपने ही शरीर में वह दिल और दिमाग क्यों नहीं लगवा लेते, जिससे उन्हें सन्त का हृदय और प्रतिभाशाली मनुष्य का मस्तिष्क मिल जाय? अर्थात् यह आकांक्षा अपने में अधम आकांक्षा है, उत्तम नहीं। किसी के शरीर के स्वास्थ्य को ठीक कर देना है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके शरीर पर कब्जा नहीं करना चाहिए। यह हुआ पहला स्तर।

वैज्ञानिक स्तर

दूसरा स्तर, विज्ञान का उपयोग दूसरे की बात समझने के लिए अधिक हो, अपनी बात समझाने के लिए कम हो। आज सारा का सारा ‘प्रोपेगैण्डा’ अपनी बात समझाने की कोशिश के लिए है, दूसरे की बात समझने की कोशिश के लिए नहीं। विनोबा कहते हैं : “प्रकाशन चाहिए, प्रसिद्धि नहीं।” प्रकाशन क्या करता है? अपनी बात के साथ दूसरे की बात को भी प्रकाशित करता है। एक चिराग दूसरे चिराग को जलाता है। लेकिन प्रचार अपनी आग तो जलाता है, पर दूसरे की ज्योति बुझा देता है। वह ठीक नहीं।

हम ‘रेजिमेंटेशन’ न करें। अपनी बात दूसरों पर न थोपें। अवान्तर साधनों का उपयोग हम दूसरों की बात समझने के लिए करें, अपनी बात समझाने के लिए नहीं। नहीं तो हम एक अहिंसक रेजिमेंटेशन बनायेंगे, जिसमें शस्त्र और सत्ता नहीं रहेगी। वह राज्य-निरपेक्ष, शस्त्र-निरपेक्ष रेजिमेंटेशन होगा। वह भी हम नहीं चाहते। उसमें भी हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं। सूक्ष्म दबाव के तौर पर आपने उपवास कर दिया या किसी दूसरे ऐसे उपाय का प्रयोग किया, तो देखने में वह अहिंसक ही है, फिर भी वह मनवाने का उपाय है, समझाने का नहीं।

धार्मिक स्तर

तीसरा स्तर धर्म का आता है। धर्म के संबंध में हम क्या करते हैं? दो प्रकार के प्रयोग करते हैं। एक योग-विद्या का और दूसरा सम्मोहन विद्या का। दोनों में चमत्कार है। आश्रय चमत्कार का है। मराठी भाषा में कहावत है : ‘चमत्काराशिवाय नमस्कार नाहीं।’ – ‘चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं।’ आपके साधुत्व को मानने के लिए कोई तैयार नहीं, या तो आप में चमत्कार की शक्ति हो या सम्मोहन की शक्ति।

एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। उतने में एक बहुत बड़ा तपस्वी ब्राह्मण उसके दरवाजे पर अलख जगाता हुआ भिक्षा के लिए आया। लेकिन वह तो पति-सेवा में लगी थी, इसलिए भिक्षा देने में पाँच मिनट देर हो गयी। ब्राह्मण शोला हो गया। वह आयी, तो बेचारे ने आँखें बन्द कर लीं। झोली में भिक्षा ले ली और ऊपर देखा। पेड़ पर एक पक्षी बैठा था, वह मर गया। उसने कहा : “देवी, अगर मैं आपकी तरफ देखता, तो आपकी भी यही स्थिति होती।” उस तपस्वी ब्राह्मण की आँख में इतनी शक्ति थी! दूसरे दिन भी वह भिक्षा लेने आया। भिक्षा देने के बाद उस पतिव्रता स्त्री ने सूरज की तरफ देखा, तो सूरज छिप गया। यह देखते ही तपस्वी ने उसे नमस्कार किया और कहा कि “मैं हार गया। आपमें मुझसे ज्यादा शक्ति है!” एक कहता है कि “हमारे पास हाइड्रोजन बम है, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा।” तो दूसरा कहता है कि “मेरे पास स्पुतनिक है।” तो, वैज्ञानिक आविष्कार का चमत्कार हो या योग-विद्या का, सम्मोहन का चमत्कार हो या कुछ मैजिक, हिप्नोटिज्म, जंतर-मंतर-जैसा, या फिर धर्म की सत्ता हो। यह भी ‘रेजिमेंटेशन’ की ही पद्धति है।

आध्यात्मिक स्तर

अन्त में हम आते हैं आध्यात्मिक स्तर पर, जिसे लोगों ने वैचारिक प्रभुत्व (आइडियोलाजिकल डॉमिनेशन) कहा है। सारे विश्व पर मेरा विचार छा जाय। विश्व वैसा ही बने, जैसा कि मैं चाहता हूँ। यह तो मेरी ही कल्पना का विश्व बनाना हुआ न? भगवान् प्रसन्न हो गये। वरदान माँगा। बहुत अच्छा आलीशान मकान हो, बगीचा हो, मोटर हो, ड्राइवर हो, दो रसोइये हों, हर घण्टे सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हों। यह आपकी कल्पना का जगत हुआ। फिर विनोबा से हम कहेंगे कि यहाँ रहने आओ, तो कहेंगे कि “यहाँ मेरी तो तबियत ही नहीं लगती। मुझे जंगल में अच्छा लगता है, वहीं रहूंगा। “तो क्या फिर हम आपके पास जंगल में आयें?” यहाँ दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। दो नक्शे बनाये। अब हर एक अपने-अपने नक्शे में दूसरे को रखना चाहता है। इस तरह अध्यात्म के क्षेत्र में वैचारिक प्रभुत्ववाद होता है।

जब इस साधना केन्द्र की बात आयी, तो शंकरराव ने कहा कि जहाँ तक शारीरिक सुविधाओं का सम्बन्ध है, वे सबके लिए समान होंगी, सबको प्राप्त हो सकेंगी। इसका यह मतलब नहीं कि वे जबरदस्ती सबको प्राप्त करनी ही पड़ेंगी। उपभोग आवश्यक नहीं, उसकी सुलभता होनी चाहिए। इस तरह जितनी सुविधाएँ हैं, सर्व-सुलभ होंगी, एक हद तक सबके लिए समान होंगी। इसके आगे समझौता नहीं होगा। जब हम कहते हैं कि रेजिमेंटेशन नहीं होगा और साथ-साथ यह भी कहते हैं कि विषमता भी नहीं होगी, तो ‘रेजिमेंटेशन नहीं होगा’ का मतलब होता है, हम दूसरे के शरीर का उपयोग उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकेंगे। अर्थात् कोई संस्था, समाज या राज्य भी किसी व्यक्ति का उपयोग नहीं करेगा। रेजिमेंटेशन के साथ ‘कान्स्क्रिप्शन’ भी आता है। ‘कान्स्क्रिप्शन’ का अर्थ है, जबरदस्ती सिपाही बनाना। युद्ध के समय हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को सिपाही बनना ही पड़ेगा। किन्तु हम कहते हैं कि किसी मनुष्य के शरीर का उपयोग उसकी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं कर सकेगा। इसकी हद कहाँ होगी? ‘क्रीचर कंफर्ट’ यानी स्वास्थ्य और शारीरिक उपभोग के लिए जितना काम आवश्यक है, सबके लिए समान होगा। इससे आगे ‘कान्स्क्रिप्शन’ नहीं।

सामुदायिक पुरुषार्थ आवश्यक

इस दिशा में हम जाना चाहते हैं। हम इस तरह समाज-परिवर्तन करेंगे, इसका मतलब इतना ही है कि हम अपने लिए ऐसी स्थिति, ऐसी भूमिका प्राप्त कर लेंगे। ‘हम’ कहने पर मैं अकेला नहीं रह जाता, सामाजिक पुरुषार्थ भी आ जाता है। विनोबा कहते हैं कि सामूहिक मुक्ति और सामूहिक पुरुषार्थ होना चाहिए। एक व्यक्ति परिस्थिति का निर्माण नहीं कर सकता। सबको मिलकर करना चाहिए। सहकर्म, सहपुरुषार्थ और सहवीर्य होना चाहिए। जिस परिस्थिति का निर्माण करना हो, सब मिलकर करेंगे। परिस्थिति सबके लिए है, इसलिए उसमें स्थूल कर्म होना चाहिए, स्थूल पुरुषार्थ होना चाहिए। क्लेश और कष्ट सामुदायिक हैं, संकट सामुदायिक है, इसलिए पुरुषार्थ भी सामुदायिक होना चाहिए। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाढ़ आती है, भूकम्प आता है, शहर में आग लग जाती है – इन सामुदायिक संकटों से बचने के लिए पुरुषार्थ भी सामुदायिक ही होना चाहिए।

सामुदायिक पुरुषार्थ हो और रेजिमेंटेशन न हो, इसलिए वह पुरुषार्थ सर्वसम्मत होना चाहिए। नहीं तो जो कम हैं, उन्हें उनकी बात माननी पड़ेगी, जो ज्यादा हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सामुदायिक पुरुषार्थ सर्वसम्मति से हो। अल्पसंख्या पर बहुसंख्या की सत्ता न हो। बहुसंख्य अल्पसंख्य को समझायें। समझाने के लिए पहले क्या करें? बहुसंख्य अल्पसंख्य को समझें। जिस व्यवस्था में समझना और समझाना अधिक-से-अधिक होता है, वही ‘लोकतन्त्र’ कहलाती है।

– दादा धर्माधिकारी