परिसर की खोज और निर्माण की कहानी

गोडसेजी ने एकदिन मुझसे कहा कि अगर आप चाहते हों तो उस जमीन के लिए मैं कोशिश कर सकता हूं। प्रकाशन के लिए जमीन खरीदनी ही थी। मैंने उन्हें इजाजत दे दी। पहले तो यह पता करना ही टेढ़ी खीर साबित हुई कि यह जमीन है किसकी? जिसके मालिक का ही पता नहीं, तो बातचीत किससे करें? सरकारी रिकार्ड में बहुत सर खपाने के बाद वह जमीन रेलवे की ठहराई गयी। रेलवे से उस जमीन की मांग की तो उन्होंने कहा कि यह जमीन हमारे रिकार्ड में है ही नहीं तो हम आपको कैसे दें? हालत ऐसी हुई कि हम कहें कि जमीन आपकी है और वे कहें कि हमारी नहीं है। रेलवे बोर्ड को नक्शा दिखाया और बार-बार सब समझाया कि आप ही उस जमीन के मालिक हैं तब कुछ हलचल हुई। उस जमीन को हासिल करने के काम में गोडसेजी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन जैसा धुनी आदमी मैंने दूसरा नहीं देखा। जमीन पाने के रास्ते में नीचे के स्तर पर आने वाली एक-एक बाधा को उन्होंने दूर किया। जिस आदमी से काम करवाना होता, गोडसेजी पहले उसकी दिक्कतों का पता करते। उसकी दिक्कतें दूर करवाते और फिर अपने मतलब की बात कहते। हर मोर्चे पर गोडसेजी साथ रहे। एक असंभव-सा दीखने वाला काम संभव हुआ। उस समय इस सारे कार्य के लिए मैं गोडसे जी को वेतन के अलावा सिर्फ एक हजार रुपये दे सका था। लेकिन उन्होंने न कभी और कुछ मांगा, न कहा। आखिर कौन थे सदाशिव गोडसे? पढिये, राधाकृष्ण बजाज के पुरुषार्थ की कहानी, उनकी बेटी नन्दिनी मेहता की जुबानी.

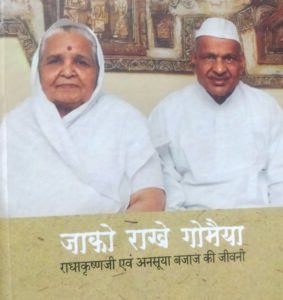

सर्व सेवा संघ का दफ्तर वर्धा के मगनवाड़ी में था। सारे काम अलग अलग लोगों के जिम्मे थे। केवल प्रकाशन का काम दूसरों पर अवलंबित था। उनका कुछ प्रकाशन सस्ता साहित्य मंडल, दिल्ली से भी होता था। सर्व सेवा संघ बनने के 2-3 साल बाद यह चर्चा चली कि संघ का अपना प्रकाशन होना चाहिए। सवाल था कि किस व्यक्ति पर यह जिम्मेवारी सौंपी जाये? तब धीरेंद्र भाई सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष और अण्णासाहब सहस्रबुद्धे मंत्री थे। अण्णासाहब की राय थी कि प्रकाशन का काम किसी पढ़े-लिखे व्यक्ति को देना चाहिए। धीरेंद्र भाई का पूरा आग्रह रहा कि यह जिम्मेवारी पिताजी (राधाकृष्ण बजाज) को उठानी चाहिए। पिताजी स्वयं इस काम को जरूरी तो मानते थे लेकिन उन्हें इस काम का कोई अनुभव नहीं था, न उनके मन में किसी तरह का आग्रह था। वैसे भी पिताजी किसी काम को, उसके साथ जुड़े हुए ओहदे को या नाम को पकड़ने स्वयं दौड़े हों, ऐसा उनके जीवन में कभी नहीं दीखता। उनकी जिंदगी तो बहती सरिता है। कभी पहाड़ों को पार किया तो कभी समतल भूमि पर बड़े विस्तार में बही, तो कभी कहीं सिकुड़कर जरा-सी जगह में से राह बना ली। इसके दो-तीन कारण मुझे दिखायी देते हैं। एक तो पिताजी के स्वभाव में राजनैतिक वक्रता कभी नहीं रही, किसी पद का कोई मोह नहीं रहा, महत्त्वाकांक्षा संस्था के काम के लिए जरूर रही, लेकिन स्वयं के लिए कभी नहीं. सबसे बड़ी चीज कि उनके जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पणभाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया है और इसीलिए उनकी नम्रता और ऋजुता बनी रही है।

सर्व सेवा संघ प्रकाशन विभाग का कार्य सर्व-सहमति से आखिर पिताजी को ही सौंपा गया। अब जैसा कि उनका स्वभाव है, इस काम को उठाया तो उस दिशा में चिंतन शुरू हुआ, परिस्थितियों का निरीक्षण किया और इस काम को आगे कैसे बढ़ाया जाये, इसके लिए तरह-तरह के उपाय सोचने लगे।

बनारस में तब वहां के एक रामकृष्ण भाई का अपना प्रकाशन चलता था, लेकिन वे उससे परेशान थे। उनका सारा प्रकाशन मकान सहित पिताजी ने पांच हजार रुपयों में खरीद लिया। वह स्थान राजघाट पर था सर्व सेवा संघ प्रकाशन के नाम से वहां से काम शुरू हुआ। आगे चलकर इस जगह से प्रकाशन के अलावा और भी बहुत बड़े-बड़े काम हुए। छोटा-सा बीज बोया पिताजी ने, लेकिन फिर तो वह फैलते-फैलते सबको छाया देने वाला घटादार वटवृक्ष बन गया। कैसे-कैसे महानुभाव उस जगह से जुड़ते गये! श्रद्धेय दादा धर्माधिकारी, विमलाताई ठकार सबसे पहले वहां आये। दादा उन दिनों सर्व सेवा संघ का मुखपत्र ‘भूदान यज्ञ’ संपादित करते थे। उस पत्रिका के प्रकाशन के लिए उन्हें काशी का प्रकाशन विभाग उपयुक्त लगा। दादा और ताई का वहां रहना पिताजी के लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए एक बड़ा वरदान था, बड़ी खुशी की बात थी। संयोग ऐसा हुआ कि हम चारों भाई-बहन भी बनारस पढ़ने लगे थे। इसलिए मां के साथ मानों हमारा पूरा घर ही वहां गंगा किनारे आकर बस गया।

बचपन की यादों में बनारस के उन दिनों की यादें बहुत ही मधुर हैं, और बहुत ताजी भी। हम चारों बड़े हो गये थे। कॉलेज में पढ़ने लगे थे। बस, सुजाता एकदम छोटी थी। मां शुरू में बनारस ज्यादा समय तक रहती थी। बाद में वर्धा आती-जाती रहती थी। दादा, मां-पिताजी को बहुत प्यार करते थे, और उन्हें भी दादा की छत्रछाया का बहुत आधार था। हर छोटी-छोटी बात में सलाह-मशविरा, मिलना-जुलना होता रहता था। मां के हाथ की बनी कढ़ी और बैंगन की सब्जी दादा को बहुत पसंद थी। मां जब भी बनाती डिब्बे में भरकर उन्हें भेजती। दादा के शब्द अभी भी कानों में गूंजते हैं, “अनसूया कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है और जो चीज वह भेजती है, कभी कम नहीं भेजती क्योंकि वह जानती है कि मैं कभी अकेले खाना नहीं खाता।”

ताई और दादा का भूदान-ग्रामदान के काम से धुंआधार प्रवास चलता रहता था। लेकिन बनारस उनका घर था। हम सबको उन दिनों उनकी बातें, लोगों से होने वाली उनकी तरह-तरह की चर्चाएं, उनके अलग-अलग विषयों पर दिए प्रवचन सुनने का मौका खूब मिलता था। ताई तभी से पिताजी को अपना बुजुर्ग मानती रही हैं और पिताजी के मन में उनके प्रति अत्यंत आदर है और उनकी आध्यात्मिक गहराई के प्रति पूज्यभाव है। लेकिन साथ ही उनके लिए मन में एक छोटी बहन जैसी ममता भी रही है। दादा-ताई और पिताजी-मां वगैरह रहते तो थे अलग-अलग मकानों में, लेकिन हम सब एक ही परिवार के अभिन्न अंग थे।

जमीन की खोज

पहले सर्व सेवा संघ का मुख्यालय गया (बिहार) में था। कुछ वर्षों बाद सोचा गया कि मुख्य दफ्तर के लिए वाराणसी अधिक उपयुक्त है। शुरू में सर्व सेवा संघ का दफ्तर वाराणसी के गोलघर मुहल्ले में था। लेकिन वह जगह छोटी पड़ने लगी। भूदान आंदोलन के विकास के साथ साथ महसूस हुआ कि आंदोलन का काम ठीक से चलाने के लिए अपनी जगह पर अपना व्यवस्थित कार्यालय विकसित करना चाहिए। वहीं से पूरे भारत में चलने वाले भूदान-ग्रामदान कार्य से संपर्क रखा जाता था, और उसका मार्गदर्शन होता था। जमीन के लिए काशी नरेश से भी संपर्क किया गया था, लेकिन बात बनी नहीं। आते-जाते पिताजी के ध्यान में आया कि गंगा पुल के इस पार, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के पास, काशी स्टेशन के पीछे कुछ खाली जमीन पड़ी है। जमीन क्या थी, 50-50 फीट के गहरे गढ़ों से पटा हुआ एक विस्तार था। कई जगहों पर वरुणा नदी का पानी उनमें भर जाता था। कुछ जगहों पर पहलवानों के अखाड़े थे। बाकी बची जगह का उपयोग सार्वजनिक शौचालय की तरह किया जाता था। प्रथम दर्शन में तो बड़ी ही भद्दी और गंदी जगह थी। नाक पर रूमाल दबाकर वहां से गुजरना पड़ता था।

![]()

![]() प्रकाशन में तब पिताजी के साथ सदाशिवराव गोडसे नाम के एक सज्जन काम करते थे। हालांकि उस समय की बातें तो मुझे भी बहुत अच्छी तरह याद हैं, लेकिन पूरी बात पिताजी के शब्दों में ही सुनें “गोडसेजी ने एकदिन मुझसे कहा कि अगर आप चाहते हों तो उस जमीन के लिए मैं कोशिश कर सकता हूं। प्रकाशन के लिए जमीन खरीदनी ही थी। मैंने उन्हें इजाजत दे दी। पहले तो यह पता करना ही टेढ़ी खीर साबित हुई कि यह जमीन है किसकी? जिसके मालिक का ही पता नहीं तो बातचीत किससे करें? सरकारी रिकार्ड में बहुत सर खपाने के बाद वह जमीन रेलवे की ठहराई गयी। रेलवे से उस जमीन की मांग की तो उन्होंने कहा कि यह जमीन हमारे रिकार्ड में है ही नहीं तो हम आपको कैसे दें? हालत ऐसी हुई कि हम कहें कि जमीन आपकी है और वे कहें कि हमारी नहीं है। रेलवे बोर्ड को नक्शा दिखाया और बार-बार सब समझाया कि आप ही उस जमीन के मालिक हैं तब कुछ हलचल हुई। ऊपरवालों से बातें हो जाती थी, लेकिन गाड़ी नीचे तक खिसकती नहीं थी। उनके लिए यह रिश्वत का अच्छा मौका था। हमें रिश्वत देनी नहीं थी। हम तो बिना रसीद के दान भी नहीं लेते थे। रिश्वत का तो प्रश्न ही नहीं था। रेलमंत्री से लेकर रेलवे बोर्ड तक चक्करों का चक्कर इतना चला कि उसकी कोई गिनती नहीं।

प्रकाशन में तब पिताजी के साथ सदाशिवराव गोडसे नाम के एक सज्जन काम करते थे। हालांकि उस समय की बातें तो मुझे भी बहुत अच्छी तरह याद हैं, लेकिन पूरी बात पिताजी के शब्दों में ही सुनें “गोडसेजी ने एकदिन मुझसे कहा कि अगर आप चाहते हों तो उस जमीन के लिए मैं कोशिश कर सकता हूं। प्रकाशन के लिए जमीन खरीदनी ही थी। मैंने उन्हें इजाजत दे दी। पहले तो यह पता करना ही टेढ़ी खीर साबित हुई कि यह जमीन है किसकी? जिसके मालिक का ही पता नहीं तो बातचीत किससे करें? सरकारी रिकार्ड में बहुत सर खपाने के बाद वह जमीन रेलवे की ठहराई गयी। रेलवे से उस जमीन की मांग की तो उन्होंने कहा कि यह जमीन हमारे रिकार्ड में है ही नहीं तो हम आपको कैसे दें? हालत ऐसी हुई कि हम कहें कि जमीन आपकी है और वे कहें कि हमारी नहीं है। रेलवे बोर्ड को नक्शा दिखाया और बार-बार सब समझाया कि आप ही उस जमीन के मालिक हैं तब कुछ हलचल हुई। ऊपरवालों से बातें हो जाती थी, लेकिन गाड़ी नीचे तक खिसकती नहीं थी। उनके लिए यह रिश्वत का अच्छा मौका था। हमें रिश्वत देनी नहीं थी। हम तो बिना रसीद के दान भी नहीं लेते थे। रिश्वत का तो प्रश्न ही नहीं था। रेलमंत्री से लेकर रेलवे बोर्ड तक चक्करों का चक्कर इतना चला कि उसकी कोई गिनती नहीं।

उस जमीन को हासिल करने के काम में गोडसेजी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन जैसा धुनी आदमी मैंने दूसरा नहीं देखा। जमीन पाने के रास्ते में नीचे के स्तर पर आने वाली एक-एक बाधा को उन्होंने दूर किया। जिस आदमी से काम करवाना होता, गोडसेजी पहले उसकी दिक्कतों का पता करते। उसकी दिक्कतें दूर करवाते और फिर अपने मतलब की बात कहते। इस अनोखी पद्धति से और ऊपरी दबाव के बावजूद, वर्षों की सतत भागदौड़ के बाद 10 एकड़ जमीन, यानी गढ़ों से, गंदगी से भरा वह टुकड़ा रेलवे से हमें मिला। उस जमीन पर गुंडों के अड्डे भी थे। बनारस के गुंडे तो वैसे भी प्रसिद्ध हैं। उन सबको हटाने में बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी। तरह-तरह की धमकियों का, बदतमीजी का, जोखिम का सामना करना पड़ा। हर मोर्चे पर गोडसेजी साथ रहे। एक असंभव सा दीखने वाला काम संभव हुआ। उस समय इस सारे कार्य के लिए मैं गोडसे जी को वेतन के अलावा सिर्फ एक हजार रुपये दे सका था। लेकिन उन्होंने न कभी और कुछ मांगा, न कहा।

जमीन मिली तो नयी बाधाएं खड़ी हुईं। सबसे पहली समस्या थी, उन विशाल गहरे गढ्ढ़ों को पाटने की। बहुत बड़ा काम था और पैसा कम-से-कम खर्च करना था। एक तरकीब निकाली गयी। पूरे वाराणसी शहर के कूड़े-कचरे के ट्रक वहां लाकर उन गढ़ों में डाले जायें, इसका इन्तजाम करना पड़ा। किसी ने बीच में आपत्ति उठायी कि इसमें तो बड़ी बदबू आती है, इसे बंद करें। लेकिन फिर जयप्रकाशजी वहां आये तो उन्होंने कहा “बाद में सब ठीक हो जायेगा। काम चलने दो।” उस जमीन को समतल और मजबूत करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी।

पुरातत्व विभाग की आपत्ति

फिर जोरदार आपत्ति उठायी पुरातत्त्व विभाग ने। उन्होंने कहा कि उन्हें यहां खुदाई का काम करना है। इसलिए इस पर पक्के मकान न बनाये जायें। कई बार बातचीत के बाद उन्होंने एक एकड़ जमीन पर मकान बनाने की मंजूरी दी। हमने लंबी पट्टी में मकान बनाने का नक्शा तैयार किया। लंबाई एक हजार फीट ली और चौड़ाई केवल 40 फीट। कानूनन तो एक एकड़ में ही काम हुआ लेकिन लंबाई पूरी मिलने के कारण मकान काफी बन सके। किंतु अभी कहानी आगे चली। नगर परिषद के टाउन प्लानिंग विभाग ने आपत्ति उठायी कि यहां की जमीन पोली है। इसलिए इस पर पक्के, ऊंचे मकान टिकेंगे नहीं। इस मोर्चे पर फिर लड़ाई चली और अंततः एक मंजिल तक मकान उठाने की इजाजत मिली। एक ही मंजिल 15 फीट ऊंची बने, ऐसा नक्शा पास करवाया। अंदर कमरों में माले जैसी व्यवस्था रखी जो करीब-करीब अतिरिक्त मंजिल का काम दे सके।

पिताजी ने एक खास बात और की। उन्होंने घर बनवाने का ठेका किसी को नहीं दिया, बल्कि अपनी निगरानी में खुद खड़े रहकर सारा काम करवाया। आज उस बात को करीब 45 वर्ष हो रहे हैं। सारे मकान ज्यों-के-त्यों खड़े हैं। एक कंकड़ भी उनका खिसका नहीं है। इन सारे कामों में श्यामसुंदर दुबे, जिन्हें हम सब चाचा कहते थे और पंडितजी का रात-दिन पिताजी को सहयोग मिला। पंडितजी तो परिवार के एक सदस्य ही बन गये थे।

नये भवन में प्रकाशन विभाग

मकान तैयार होते ही सबसे पहले सर्व सेवा संघ का दफ्तर वहां लाया गया। प्रकाशन विभाग भी कुछ बाद में वहां आया। उस जमाने में यह सर्व सेवा संघ का मुख्य केंद्र था, उसे साधना केंद्र नाम दिया गया था। शंकरराव देव, नारायण देसाई, कृष्णराज मेहता, सिद्धराज ढड्ढा, दादा धर्माधिकारी, विमला ताई आदि सर्वोदय के काम से जुड़े महानुभाव तब वहां रहते थे। दादा-ताई की वजह से जेपी और प्रभावती दीदी भी जब बनारस आते, तो वहीं रुकते थे। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक जैनेन्द्र कुमार वहीं आकर रहते थे। रोज ही महत्त्वपूर्ण सभाएं, मीटिंग, सेमिनार वगैरह वहां होते रहते थे। पूरे भारत के बड़े-बड़े लोग वहां आते रहते थे। अच्युत पटवर्धन वहीं नजदीक रहते थे। उनका निवास वरुणा संगम के पास था। गौतम भैया दो साल उनके साथ ही रहे थे। एक ही मकान में ऊपर के कमरे में अच्युतजी और नीचे के कमरे में गौतम भैया रहते थे। अशोक भैया और दिलीप भैया भी उनके पास रहे और उन्हीं की संस्था में उनकी मॅट्रिक तक की पढ़ाई हुई। इसलिए अच्युतजी से हमारा नित्य ही मिलना होता था। अंत तक उनसे पारिवारिक संबंध बना रहा।

लहू से बाहर तक थे पारिवारिक दायरे

उन्हीं बरसों में मैं भी काशी विद्यापीठ में पढ़ती थी। इसलिए हमें इन सबसे मिलने का, इनके सान्निध्य का और सर्वोदय-गांधी-विनोबा विचार को समझने का निरंतर मौका मिलता रहा। सब लोगों का बहुत प्यार और स्नेह हमें मिला। गांधी-विनोबा की सबसे महत्त्वपूर्ण देन एक यह भी रही है कि उनसे जुड़े लोगों के पारिवारिक दायरे सिर्फ लहू के रिश्तों तक सिमटे नहीं रहे, बल्कि विचारों से जुड़े लोगों तक फैल गये और उनमें आपस में पारिवारिक स्नेह की बुनियाद पक्की हुई। हम सब बच्चों को आकाश जैसा असीम, अगाध, अनंत, मुक्त बचपन मिला, विचारों को प्रेरित करने वाला वातावरण मिला। यह हमारा कितना अद्भुत सौभाग्य था! इसका एहसास आज की दुनिया में अधिक होता है। खासकर बंबई जैसे शहर में आज के बच्चों का बचपन बाहरी तौर पर चाहे समृद्ध दीखता है, लेकिन उनका अंतर्विश्व खोखला रह जाता है। भीतरी प्रकाश फैलाने वाले दीपकों की किसी को परवाह नहीं है। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है, भीतरी अंधेरा अधिक फैलता है और तब रात को दिन बना देने वाली बाहरी रोशनी के बावजूद सही राह नहीं मिलती।

— नन्दिनी मेहता